6. Dezember, 2023

17. Dezember, 2022

Gefängnisstrafe für Tierquäler: Landwirte nach veröffentlichten Undercover-Aufnahmen verurteilt

14. Dezember, 2022

Mehr als 50 für Tierquälereien verantwortliche Landwirte erhielten weiterhin EU-Agrarsubventionen

11. Juli, 2022

Neue Ernährungsstrategie des BMEL: pflanzenbasierte Ernährung ist eines der Kernziele

9. Juli, 2022

Neuer Agrarpolitik-Bericht der Schweiz: Mehr Transparenz für Klima & Tierwohlauswirkungen

9. Juli, 2022

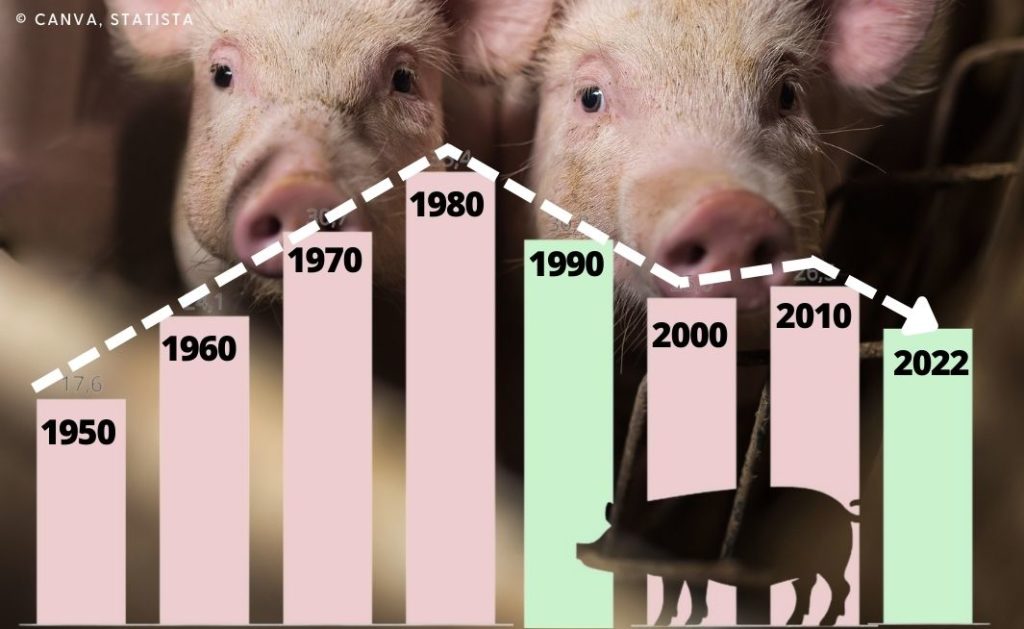

Niedrigster Schweinebestand seit der deutschen Vereinigung in 1990

2. Juli, 2022

Ermittlungsverfahren eingestellt: Über 60.000 Schweine starben 2021 bei Großbrand

19. April, 2022

Tierschutz- & Verbraucherorganisationen kritisieren geplante Haltungskennzeichnung

6. Februar, 2022

Green Deal: Rückgang der Viehzucht um 10-15%

6. Februar, 2022

Anbaufläche für Soja in Deutschland hat sich verdoppelt

30. Januar, 2022

Japanisches Startup erhält $7 Mio. für Cell-Ag-Infrastrukturplattform

30. Januar, 2022

Niederlande will „Nutztiere“ um ein Drittel reduzieren

23. Januar, 2022

Präsident des Deutschen Bauernverbandes: vegane Ernährung ist eine Chance

21. Januar, 2022