13. März, 2022

12. März, 2022

Vereinte Nationen: Historische Tierschutz-Resolution beschlossen

12. März, 2022

Australien: Buckelwale von Liste bedrohter Tierarten gestrichen

12. März, 2022

Australiens Koalas offiziell vom Aussterben bedroht

12. März, 2022

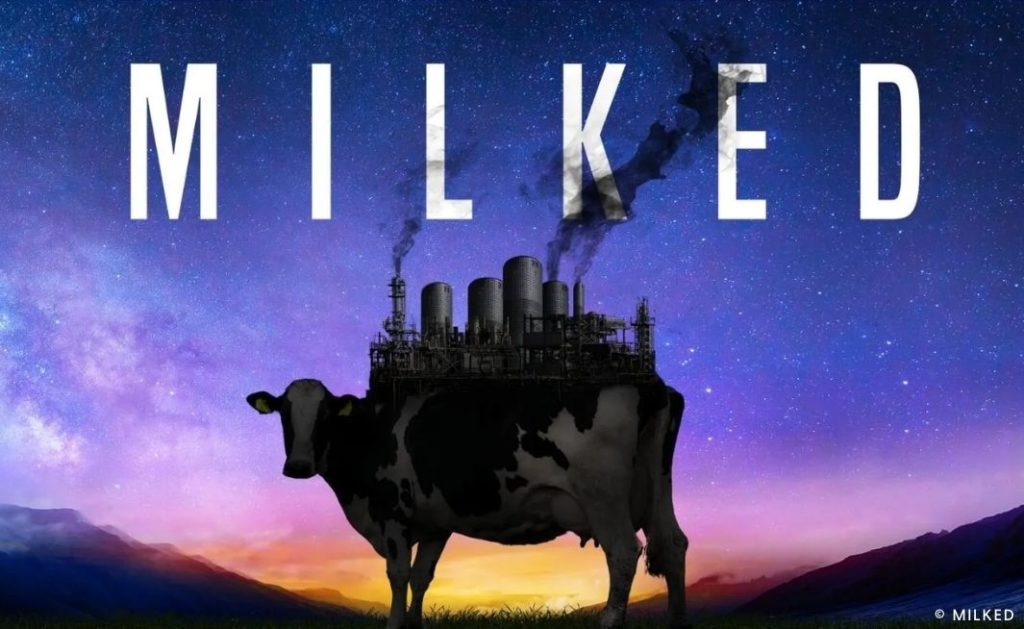

Neuer Dokumentarfilm MILKED

12. März, 2022

Luxemburg verbietet Lebendtier-Exporte in Drittstaaten

12. März, 2022

ProVeg Niederlande: Neue Studie zur ethischen Einstellung zu Tiernutzung

12. März, 2022

Schweden verbietet Peitscheneinsatz bei Pferderennen

12. März, 2022

Spanien verschärft die Strafen für Tierquälerei

21. Februar, 2022

Blutiger Pelz – für Europa kein Problem?

8. Februar, 2022

Norwegen verbietet Qualzuchten

8. Februar, 2022

Island verbietet Walfang

30. Januar, 2022

Dolce & Gabbana wird frei von Pelz und Angora

30. Januar, 2022

Hawaii verbietet den Haifischfang

30. Januar, 2022

Keine Mehrheit für kürzere Rindertransporte im EU-Parlament

21. Januar, 2022